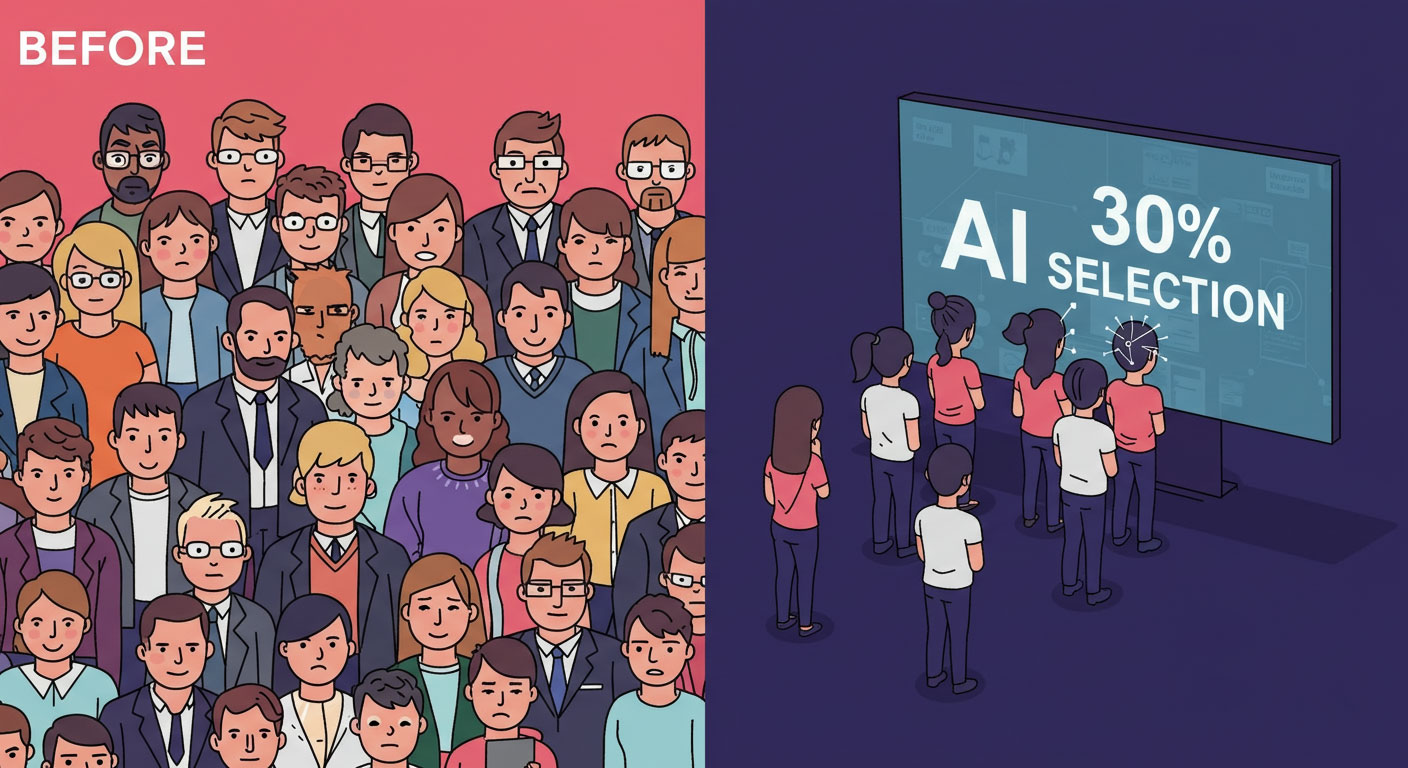

AI選考導入で応募が3割減った理由とは?〜数字の裏にある、“声にならない拒絶”の正体〜

はじめに:AI面接が常識になった日

「うちの面接、AIがやってくれたんです」

この一言に、驚く人はもう少数派かもしれません。

ここ数年、AI(人工知能)を活用した採用選考の導入は、特に一次面接の自動化という形で急速に広がっています。カメラに向かって話しかけるだけで、AIが表情・言葉・声色などを分析し、評価するという仕組み。時間もコストも削減でき、評価基準の標準化も可能になる。企業側にとっては「良いことづくめ」に見えるこの変化。

しかしある企業では、AI選考の導入直後から、応募者数が3割減少するという事態が発生しました。

なぜ、魅力的に思えるテクノロジーが、応募者の足を遠ざけたのでしょうか?

この記事では、表面的な数値だけでは見えない「応募者の心理」や、「AI選考が突きつける新たな課題」に迫っていきます。

数字の背景にある、“声にならない拒絶”

「AI選考が導入されてから、応募数が激減した」

これは、ある中堅企業が実際に直面した出来事です。

求人広告の内容や給与体系などに変化はなく、広報手段も以前と同じ。にもかかわらず、明らかに応募数が減った。それも、3割という無視できない数字。

この現象を「AIアレルギー」「テクノロジーへの恐怖」と片付けてしまうのは簡単です。しかし、それでは本質を見落とします。応募者がAI選考を前にして抱いた感情は、単なる不安ではなく、「自分が見られることへの違和感」なのです。

「判断される側」に突きつけられた“無言の圧”

AI選考において、応募者は「AIに自分を評価される」立場に置かれます。

ここで重要なのは、AIがどう評価するかではなく、人がどう感じるかです。

たとえば以下のような感情が実際に寄せられました。

- 「正直、どこを見られてるのかわからないのが怖い」

- 「人間なら、笑ってごまかせたかもしれないけど、AIだと冷たくスコア化される気がする」

- 「自分の熱意が伝わらない気がして、モチベーションが下がった」

AI選考において、面接という「対話」はなくなり、かわりに「スコアリングされた一方通行の評価」が前面に出てきます。この非人間的な構造に対し、「自分は冷たく測られる対象にされている」という無意識の拒絶反応が起きたのです。

テクノロジーが「公平」を作り、「関係性」を壊す paradox(逆説)

AI導入の最大のメリットの一つは、「公平な評価」です。性別、年齢、見た目、出身校に左右されない、ロジカルな選考が可能になる。これは、採用における偏見(バイアス)を減らす点で非常に価値があります。

ところが、応募者の立場から見ると、この「公平さ」が同時に“無機質さ”にもなるのです。

人間同士の面接では、たとえ緊張して失敗しても、「あ、緊張してるんだな」「真面目そうだな」という、ニュアンスのある“感情の汲み取り”が働きます。これが、安心感や納得感を生む“関係性”になっていました。

AIはこれを提供しません。評価のロジックはブラックボックスで、どんなに努力しても「届いた」という実感がない。この“関係性の喪失”が、多くの応募者にとって「不安」ではなく「無力感」として立ち現れたのです。

「AI選考回避」が広がるネット文化と噂

AI選考を避ける応募者が増えた背景には、SNSやクチコミサイトの存在も大きく影響しています。

- 「AI選考 導入企業 ブラック」

- 「AI面接 スコア 低いと落とされる?」

- 「AIの顔判定で差別される?」

このような検索キーワードで、いくつもの体験談や憶測がヒットします。中には根拠のない投稿もありますが、人々は「疑念のある場所を避ける」という本能に忠実です。

面接に進む前の段階で、「どうせAIに弾かれる」「ロボットに見られるなんて嫌だ」といった理由で離脱してしまう——この現象は、もはや偶然ではありません。

“面接を受ける前から敗北感”という新しい障壁

従来、応募者が辞退するタイミングは「書類選考通過後」や「一次面接を受けた後」などが主でした。

しかしAI選考の導入により、新たに発生したのが「選考前の離脱」です。

- 自己PRを録画するという行為に強い心理的ハードルがある

- どんな内容が正解なのか分からない

- 無機質な評価に対する恐怖

つまり、「面接にすらたどり着いていない」のです。

これは、企業側が意図していない応募障壁を“無意識のうちに”作ってしまっている状態と言えます。求人広告や採用ページには書いていない「見えない拒絶反応」。この“心理的コスト”の存在に、多くの企業はまだ気づいていません。

問題はAIではない。「設計」の問題である

ここまでの話から見えてくるのは、AIそのものの善し悪しではなく、“導入の設計”に問題があるということです。

応募者が安心できる設計例:

- AI選考が何を見ているのかを丁寧に開示する

- 模擬面接やサンプル動画を提示する

- 人間のフォロー面談があることを明記する

- 「AIだけで判断されない」ことを明示する

AIを「不気味な審判者」ではなく、「サポート役」として見せることができれば、応募者の心理的抵抗は大きく下がります。

未来の選考は「AI + 人間」のハイブリッドへ

人事の現場では今後ますます、AIの導入が進むでしょう。

しかし、重要なのは「人間の判断を捨てないこと」です。

面接という行為の本質は、「能力を見ること」だけではなく、「一緒に働けるかどうか」「人としての信頼感を持てるかどうか」を確かめることでもあります。これをすべてAIに任せてしまえば、応募者は「見られる存在」ではなく「処理される存在」になってしまう。

それは、誰の望む採用でもありません。

おわりに:「見えない応募者の声」を拾えるか?

応募数が3割減るというのは、単なる数値ではありません。

その裏には、声に出せない不安や、評価されることへの無力感が潜んでいます。

テクノロジーの進化により、採用の“効率”は大きく向上しました。しかし同時に、“信頼関係”という最も重要な要素が希薄になる危険性もはらんでいます。

もし、採用現場において「人間らしさ」が消えてしまえば、応募者の側からも「この会社は自分を人間として見てくれるのか?」という根本的な疑念が湧いてしまうでしょう。

AIは便利です。しかし、“信頼”という目に見えない要素だけは、今のところ人間にしか伝えられません。